医学部受験において理科の選択は、合否を大きく左右する重要な要素です。中でも「物理」は、得点戦略や併願校の選択において有利になる場面が多く、多くの受験生が選択肢に挙げる科目です。

本記事では、医学部受験における物理の位置づけや選ばれる理由、メリット・デメリットを整理し、効果的な参考書ルートや学習の注意点までを詳しく解説します。あわせて、物理に関するよくある質問にも回答し、受験勉強の進め方や科目選びの参考になる情報をご紹介します。

医学部受験で「物理」が選ばれる理由

医学部受験において理科の科目選択は合否に直結します。中でも「物理」を選ぶ受験生は多く、その背景には得点戦略や大学ごとの出題傾向が関係しています。ここでは、物理が選ばれる理由や、合格者の傾向、大学別の特徴について詳しく見ていきましょう。

物理選択が有利になる理由と合格者の傾向

医学部受験において物理選択者が多いのは事実で、統計的にも合格者の6割前後が物理を選択しています。背景には、物理が論理的思考力や計算力を活かせる試験構成になっていることが大きく影響しています。物理は公式や法則の本質理解とその応用力が問われるため、しっかりと体系的に学習すれば高得点を安定して狙いやすい分野です。

一方、生物は暗記や細かい知識が多く、失点リスクが比較的高くなる傾向があります。また、物理は複数の理系学部受験にも対応可能なため、受験戦略上も有利です。実際、化学と物理の2科目選択は医学部受験生の主流となっており、物理の選択によって合理的学習や得点戦略を立てやすいのが現状です。こうした理由から、論理力・計算力に自信のある受験生には物理選択が強く支持されています。

国公立・私立で異なる物理の出題傾向と配点

国公立と私立医学部では、物理の出題傾向や配点構成に明確な違いがあります。

国公立大学は記述式が基本で、幅広い単元から論述・計算・実験考察など多様な問題が出題されます。単なる公式暗記では対応できず、現象解釈や理由説明、思考プロセスが重視される傾向です。配点も理科2科目が均等に科され、数学・英語とバランスを取る大学が多数派です。

一方、私立医学部ではマーク式や選択式が多く、問題数・難易度ともに大学ごとに差がでやすいといえるでしょう。中には基礎計算中心の内容や、特定単元(力学・電磁気・熱・波など)で偏りが生じやすい大学もあります。また、私立は科目ごとの配点比率設定に大学独自の特色が強く、理科1科目受験可能な方式や化学必須で物理・生物選択可の例も見られます。こうした出題・配点の違いを正確に把握し、志望校の傾向分析と対策立案が必須です。

医学部受験で物理を選ぶメリット

医学部受験において、物理は戦略的に得点源としやすい科目として選ばれています。ここでは、物理を選ぶことで得られる具体的なメリットを、出題傾向や学習面から整理し、物理が得意な受験生にとってどのような利点があるのかを詳しく見ていきましょう。

パターンを覚えれば安定して得点できる

物理の入試問題は、法則性が明確で論理的に思考することで正答に行き着ける構造が大きな特徴です。力学や電磁気など分野ごとの基本法則や公式をきちんと理解したうえで、問題文の条件整理とパターン化されたアプローチを身につければ、複雑な状況でも論理の積み重ねで正解にたどり着けます。暗記の負担が大きい生物に比べ、思考型タイプの受験生には非常に有利です。問題演習を通じて「この状況ならこの法則、この型」と整理すると、初見でも適用可能なパターンが分かってきます。理屈をもとに本質を押さえる学習を積み重ねれば、難度の高い大学でも安定した得点を継続しやすい点が物理の強みと言えるでしょう。

数学との親和性が高く効率的に学べる

物理の入試問題は典型問題パターンが多く、数学的な思考と密接につながっています。たとえばグラフの読み取りや式変形、方程式の立式、微積分や三角関数など様々な数学的な力が求められるため、数学をある程度得意にしておくと物理学習の効率も上がります。応用力はもちろん必要ですが、物理の公式や解法パターンを演習や過去問でしっかり身につければ、本番でもパターン認識が働きやすく、ミスを減らしやすいです。理屈を押さえて試行錯誤する力と「型で解く」引き出しの多さが両立すれば、典型問題で確実に点を積み重ね、応用問題でも高得点を狙えます。この親和性と効率の良さが、理系受験生にとって物理選択の大きなメリットです。

私立医学部での選択肢が広がる

私立医学部では理科の選択肢が広く、物理を選択することで受験可能な大学が大幅に増えます。多くの私立医大は化学+物理または生物という方式を採用しており、例えば帝京大学、日本医科大学、昭和大学など主要医学部でも物理選択が認められています。物理を選べば「どちらか一方のみ」という大学が原則なくなり、複数学部・学科の併願や自分の得意分野を伸ばせる出願先が大きく広がります。生物一択だと選択肢が狭まりやすい一方、物理・化学選択者は受験戦略に幅を持たせやすく、急な進路変更や複数併願に柔軟に対応できることも強みです。また、理論・計算分野の得点が狙いやすい私立医大では、物理が得意なら合格可能性をさらに高められます。

医学部物理で物理を選んだ時のデメリット

一方で、物理には苦手意識を持つ受験生も多く、その特性上、デメリットも存在します。ここでは、物理を選んだ場合に直面しやすい課題や、理解が不十分なまま学習を進めたときのリスクについて整理し、慎重な選択を促す視点を提供します。

抽象的な概念理解に時間がかかる

物理は力学や電磁気などの現象を法則や原理として抽象的に捉える科目であるため、その概念理解には時間と労力がかかるのが代表的なデメリットです。

例えば、「力」や「仕事」といった物理量は単位の組み合わせで定義され、単なる数字や公式の羅列ではなく背後の意味を深く理解する必要があります。さらに、速度や加速度、エネルギー保存則などの抽象的な概念は、単一のイメージではなくつながり合う複数の要素として把握しなければならず、初学者は躓きやすいです。直感的に理解しにくいため、図示や例え話を活用しながら繰り返しイメージを形成していくプロセスが不可欠です。抽象的な理論の習得は学習時間を圧迫し、十分に時間をかけなければ解ける問題も限定されてしまうことが、受験生にとっての障壁となっています。

公式の暗記だけでは対応できない応用力が求められる

物理では単に公式を丸暗記するだけでは、入試の応用問題に太刀打ちできません。問題では、与えられた条件をどう整理し、どの法則を適用すべきかを考える「思考力」が求められています。たとえば運動の法則やエネルギー保存則の背景を理解し、複雑な状況に公式を応用できる力がなければ正解に辿り着けません。問題文の物理現象を図解し、本質を捉えた上で公式を使うことで、より大きな問題も解けるようになります。応用問題は「状況のモデル化」と「数学的処理」の両方を駆使する性質が強く、原理やメカニズムの本質理解が解答の鍵です。したがって、暗記中心の勉強から脱却し、公式の成立理由や使いどころを言語化できるようにすることが合格への必須条件となります。

ここまで読んでみて、「応用問題は苦手かも…」と感じた方は、「化学」での受験を検討してみるのも1つの手段です。無機化学や有機化学などの分野では、知識がそのまま点数に直結するような問題も多く、公式の暗記などが得意な場合は、化学を選択するほうが高得点を狙えることもあるでしょう。化学の効率的な学習法についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

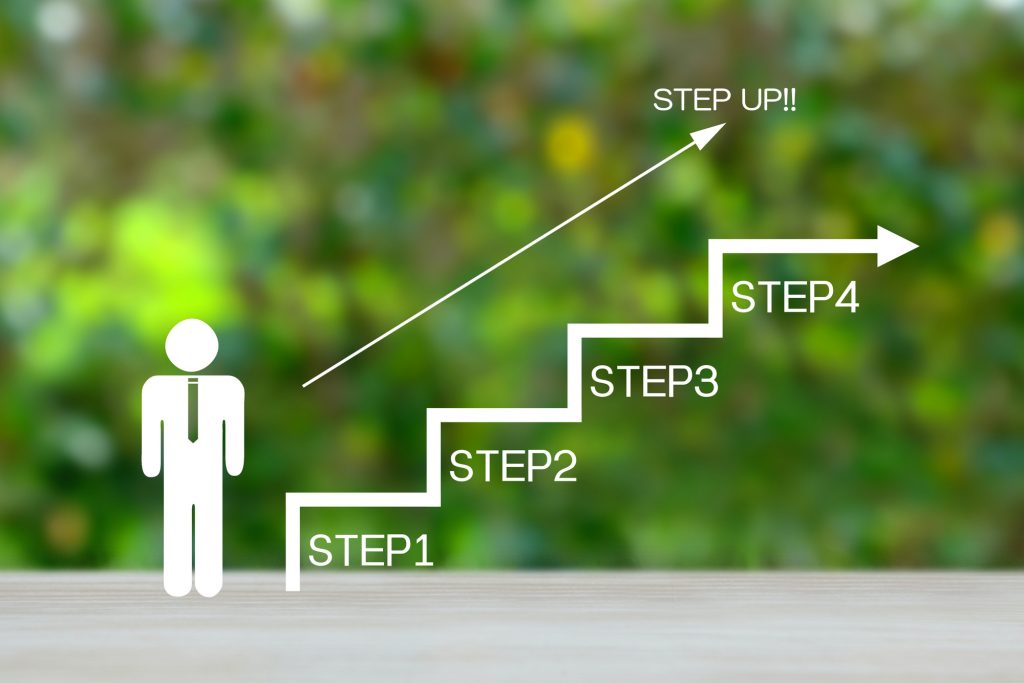

【レベル別】医学部物理の参考書・問題集ルート

物理を得意科目にするためには、学習段階に応じた適切な教材の選択が欠かせません。ここでは、基礎から応用、志望校対策に至るまで、段階別におすすめの参考書とその使い方を紹介します。また、教材選びでの失敗例についても解説します。

基礎固めステージ(高1〜高2初期)

物理が未習または初学者の高1〜高2初期は、基礎概念の理解に重点を置きましょう。おすすめ教材は、「橋元の物理基礎をはじめからていねいに」や「宇宙一わかりやすい高校物理」など、豊富な図解や対話形式で解説されているものです。これらは難解な物理現象をイメージしやすい言葉で噛み砕き、初めての人でも無理なく学べます。理解を深めるために、動画解説やWeb講義を使い補助すると効果的です。学習は、教科書の流れに沿って進め、まずは「力」「運動」「エネルギー」などの基本概念を丁寧に押さえましょう。基礎問題集で手を動かしながら理解を確実なものにすると、応用への土台が築けます。無理に進めず、理解できない点はすぐ質問したり復習するクセをつけることもポイントです。

応用演習ステージ(高2後半〜高3夏)

高2の後半から高3夏までは、基礎固めができたうえで入試レベルの典型問題パターンの習得に取り組みます。『物理の良問の風』や『物理重要問題集』など、標準レベルの網羅性が高い教材を使い、幅広い単元の代表例題を繰り返しましょう。特に力学・電磁気・熱力学・波動の典型問題は頻出で、類似した条件設定の問題を何度も解いてパターン認識力を鍛えることが大切です。時間制限を意識しながら解くことで実戦力も養えます。問題を解いたら自己採点と解説確認で自分の弱点を発見し、重点的に復習を繰り返しましょう。演習時はノートに解法の要点をまとめておくと知識の整理に役立ちます。焦らず進めることが応用演習成功の秘訣です。

志望校特化・過去問演習ステージ(高3秋以降)

高3秋以降は志望校に特化した対策として、過去問演習が中心になります。志望大学の過去5年分以上を時間を計って本番形式で解き、出題傾向や頻出テーマを体感しましょう。単に解くだけでなく、間違えた問題は解説を丁寧に読み込み、解法の根本理解を目指します。過去問の間違いはノートにまとめ、何度も復習し、弱点克服と得点安定化につなげます。『名問の森』や『難問題の系統とその解き方』などのハイレベル教材を併用し、答案作成の論理性や時間配分も意識しましょう。複数校を併願する場合は、レベル別に優先順位を決め、点数目標に応じてスケジューリングすることが効果的です。直前期は新しい問題集は避け、過去問の復習に専念して精神的な余裕も大切にしましょう。

参考書選びでありがちな失敗と注意点

参考書選びでよくある失敗は、「自分に合わない難易度の本を選ぶ」「複数冊を同時に買ってやりきれない」「解説が薄く理解が進まない本を使う」などです。難しすぎる参考書はモチベーション低下を招き、逆に簡単すぎる教材は合格レベルに達しません。まずは成績や理解度に合ったレベルから選び、1冊を徹底して繰り返すのが成功のポイントです。解説のわかりやすさや具体例の豊富さは重要な判断材料でしょう。また、途中で別の参考書に浮気しすぎると混乱します。迷ったら、信頼実績のあるシリーズや予備校講師推奨の本を選ぶのがおすすめ。必ず自分の理解度に応じて段階的にステップアップできるよう計画的に選んでください。

医学部受験の物理に関するQ&A

最後に、医学部受験生からよく寄せられる理科に関する質問にお答えします。

物理と生物、どちらを選ぶべき?

物理と生物の選択は「適性」「学力」「志望校の出題傾向」の3軸で考えるのが効果的です。物理は法則の理解や計算が中心で、論理的思考力や数学力がある受験生に向いています。生物は暗記量が多く、記憶力や読解力が重視されるため、暗記に強い人や文系傾向の人が選びやすいです。志望校によっては物理必須の学校もあるため、希望校の入試科目に合わせることも重要です。統計的には物理選択者の合格率が高く、得点安定性から物理選択は有利とされていますが、自身の得意分野や学習スタイルに基づいて決定しましょう。

物理が苦手でも医学部合格できる?

物理が苦手でも医学部合格は可能です。基礎固めを徹底し、数学や化学、英語、国語など他の科目で得点力を高める戦略が現実的です。中堅の私立医学部や配点が低めの大学を狙う場合、無理に物理を極めるよりも得意科目に注力したほうが合格率は上がります。また、物理に不安があるなら、生物選択に切り替える。あるいは科目数が少ない入試方式を利用する手もあります。

物理は独学でも対策できる?

物理は独学で対策可能な場合もありますが、条件があります。数学力が十分で、自己管理能力と計画性が高く、分からない部分を自力で調べる。または解決できる人に向いています。独学のリスクは、誤解が蓄積されやすく、理解不足のまま進んでしまうこと。また、応用問題や過去問対策でつまずいた時に対処が難しい点です。効率的に学ぶなら、基礎部分を独学で固めつつ、添削指導や質問できる環境のある予備校・家庭教師を併用するのが効果的です。特に難関校志望の場合、独学は限界があり、講師の指導が合格率を上げます。

「自分に合った学習計画で進めたい」と感じているなら物理の指導経験が豊富な家庭教師の力を借りてみませんか?弊社が運営する学研の家庭教師まで一度ご相談ください。

物理の勉強を進める上での注意点は?

物理の学習でよくある失敗は、公式を意味も理解せず丸暗記してしまうことです。応用が利かなくなるため、なぜその公式が成り立つのかを必ず理解しましょう。また、問題を解きっぱなしにして復習を怠るのも典型的な失敗例です。間違えた問題こそ、なぜ間違えたのかを分析し、解法を完全に理解するまで繰り返すことが重要です。基礎が固まっていないうちに応用問題に手を出すと挫折の原因になるため、段階を踏んで着実にレベルアップしていく計画性を持ちましょう。

まとめ

物理は得点差がつきやすく、戦略的に取り組めば医学部合格の強力な武器になります。数学との相性や論理的思考力が求められる一方で、早期からの計画的な対策がカギとなります。適性や志望校の出題傾向を踏まえたうえで、自分に合った科目選択と学習法を見極め、基礎から丁寧に積み上げていきましょう。

-7-320x180.jpg)

-7.jpg)

-6.jpg)