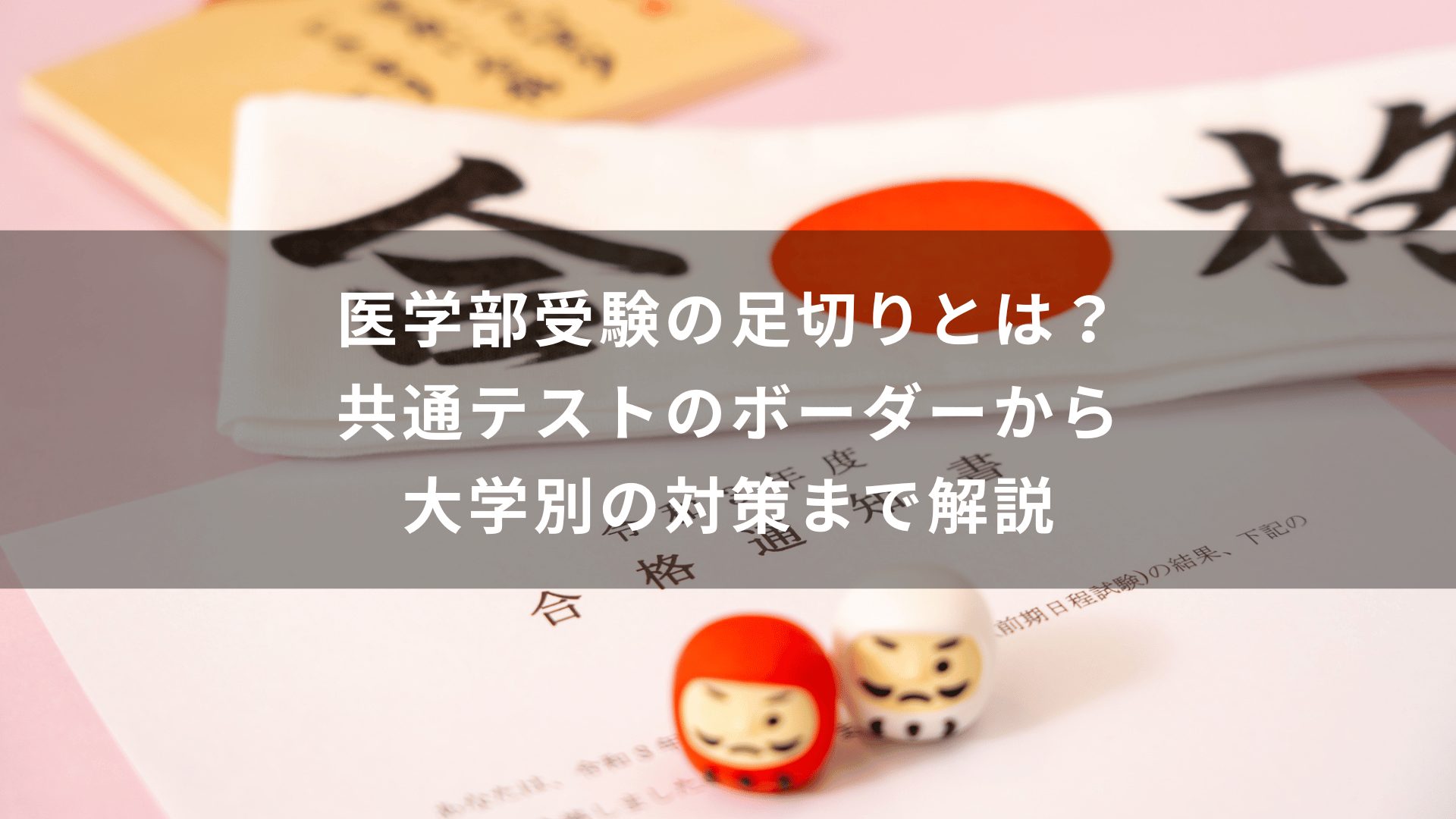

国公立大学医学部を目指す上で、多くの受験生が不安に感じる「足切り」。この言葉は聞いたことがあっても、その正確な仕組みや、自分の志望校がどうなっているのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

「このまま出願して、二次試験さえ受けられなかったらどうしよう…」

「足切りがない大学や、されにくい大学はあるんだろうか?」

そんな医学部受験生ならではの疑問や不安に、この記事がすべてお答えします。

この記事では、医学部の足切り(第1段階選抜)の仕組みから、ボーダーラインの目安、過去のデータ、そして足切りを回避するための出願戦略まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。

国公立医学部の足切りボーダーライン一覧

まず、受験生が最も知りたいであろう国公立大学医学部の足切りラインについて、「合格可能性50%のボーダーライン予想」と「過去の足切り実績」の2つのデータを紹介します。ご自身の自己採点結果と照らし合わせながら、出願校選びの参考にしてください。

【2024年】大学別足切りライン予想

2024年度入試における、大手予備校などのデータを基にした合格可能性が50%となるボーダーラインの予想一覧です。これは二次試験に進むための「足切りライン」とは異なり、最終的な合格を目指す上での得点目安です。実際の足切りラインは、これより低い点数になることがほとんどです。

| 大学名 | 所在地 | 予想ボーダー(%) | 予想ボーダー(点/900) |

|---|---|---|---|

| 東京大学 | 東京 | 90% | 810 |

| 京都大学 | 京都 | 89% | 801 |

| 大阪大学 | 大阪 | 88% | 792 |

| 九州大学 | 福岡 | 87% | 783 |

| 東北大学 | 宮城 | 87% | 783 |

| 名古屋大学 | 愛知 | 88% | 792 |

| 北海道大学 | 北海道 | 86% | 774 |

| 千葉大学 | 千葉 | 87% | 783 |

| 横浜市立大学 | 神奈川 | 88% | 792 |

| 神戸大学 | 兵庫 | 87% | 783 |

| 岡山大学 | 岡山 | 86% | 774 |

| 広島大学 | 広島 | 86% | 774 |

| 愛媛大学 | 愛媛 | 84% | 756 |

【注意点】 上記の表は一部の大学の抜粋です。ご自身の志望校のボーダーについては、必ず予備校などが提供する共通テストリサーチ判定サービスで確認してください。

【過去3年分】足切り実績データ一覧表

次に、過去3年間で実際に第1段階選抜(足切り)が実施された際のボーダーラインです。年度ごとの変動や、志願倍率との関係に注目してみましょう。上記の「合格ボーダーライン」とは意味が異なる点にご注意ください。

| 大学名 | 2023年度実績 | 2022年度実績 | 2021年度実績 |

|---|---|---|---|

| 東京大学 | 630/900 (70.0%) | 630/900 (70.0%) | 684/900 (76.0%) |

| 京都大学 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |

| 大阪大学 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |

| 九州大学 | 630/900 (70.0%) | 630/900 (70.0%) | 630/900 (70.0%) |

| 東北大学 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |

| 名古屋大学 | 630/900 (70.0%) | 630/900 (70.0%) | 630/900 (70.0%) |

| 北海道大学 | 実施なし | 実施なし | 実施なし |

| 横浜市立大学 | 684/900 (76.0%) | 675/900 (75.0%) | 実施なし |

| 山梨大学(後期) | 756/900 (84.0%) | 765/900 (85.0%) | 765/900 (85.0%) |

過去実績を踏まえると、前期の結果や自己採点次第で「後期日程」を戦略的に使う選択肢が現実味を帯びます。主要大学の後期実施状況と対策は、下記に整理しています。

足切りが実施される大学の条件(倍率)

そもそも、足切りはどのような条件で実施されるのでしょうか。 多くの国公立大学では、募集人員に対して志願者数が一定の倍率を超えた場合にのみ、足切りを実施すると定めています。

この倍率は大学によって異なりますが、一般的には以下のような基準が設けられています。

- ・前期日程: 募集人員の約3倍~4倍

- ・後期日程: 募集人員の約5倍~10倍

例えば、前期日程の募集人員が100名の大学で、「志願倍率が3倍を超えた場合に実施」と定められている場合、志願者数が301名以上になると足切りが行われる可能性があります。

ご自身の志望校の正確な条件は、必ず大学の「入学者選抜要項」で確認してください。

倍率や足切り基準を理解しても、実際には「自分の得点で突破できるのか」「どの大学なら現実的に合格可能性があるのか」「どの科目に学習時間を割くべきか」など、不安は尽きません。

こうした 受験全体に関わる戦略の悩みを、一人で抱え込む必要はありません。学研の家庭教師なら、足切り対策だけでなく、日々の学習計画、科目選択、志望校決定までを一緒に整理し、最適な受験戦略を提案できます。まずはご相談ください。

医学部の足切り(第一段階選抜)とは

ここで改めて、「足切り」という制度の基本について正確に理解しておきましょう。

足切りが実施される目的と仕組み

足切りとは、国公立大学の一般選抜などで用いられる制度で、正式名称を「第1段階選抜」といいます。

これは、大学入学共通テストの成績を用いて、二次試験(個別学力検査)に進むことができる受験者を絞り込むためのものです。

足切りが実施される主な目的は、二次試験の受験者数を適切な規模に保ち、採点の質を担保し、公平かつ円滑な試験運営を行うためです。特に志願者が集まりやすい医学部では、多くの大学でこの制度が採用されています。

「共通テストボーダー」との違い

「足切りライン」と「共通テストボーダー」は、よく混同されがちですが、意味は全く異なります。

- 足切りライン 二次試験を受験するための最低条件となる点数です。このラインを1点でも下回ると、二次試験に進むことはできません。まさに「門前払い」となってしまうラインです。

- 共通テストボーダー 大手予備校などが算出する、合格可能性が50%(C判定など)となる予想点数です。足切りラインを突破しても、このボーダーラインに達していない場合、二次試験で相当な高得点を取らないと合格は難しいとされています。

つまり、足切り突破はスタートラインに立つための第一関門、ボーダー突破は合格圏内に入るための目安と理解しておきましょう。

「合格最低点」との違い

「合格最低点」もまた、意味が異なります。

- 合格最低点 共通テストと二次試験の合計点で、その年度の合格者の中で最も低かった点数を指します。これは、すべての選抜が終わった後に結果としてわかる点数です。

3つの言葉の関係を整理すると、以下のようになります。

- 足切りライン(第1段階選抜):二次試験への挑戦権を得るための最初の関門

- 共通テストボーダー:合格可能性50%の目安となる共通テストの得点

- 合格最低点:最終的な合否を分ける、共通テスト+二次試験の合計点

足切りと倍率の関係を理解するには、医学部受験全体の難易度も押さえておきましょう。

足切りがない・されにくい大学はあるか

「なんとかして足切りを回避したい…」と考えるのは当然のことです。ここでは、足切りが実施されない、または比較的されにくい大学について解説します。

足切りを実施しない国公立大学一覧

一部の国公立大学医学部では、志願倍率に関わらず、原則として第1段階選抜(足切り)を実施しないと公表しています。共通テストの点数に不安がある受験生にとっては、貴重な選択肢となります。

以下は、例年足切りを実施しない、または実施しないと公表している主な大学です。(※2024年度の情報)

- ・弘前大学

- ・秋田大学

- ・山形大学

- ・福島県立医科大学

- ・富山大学

- ・福井大学

- ・島根大学

- ・香川大学

- ・高知大学

- ・佐賀大学

- ・大分大学

- ・宮崎大学

- ・鹿児島大学

- ・琉球大学

この情報は年度によって変更される可能性があります。出願前には、必ず志望大学の最新の「入学者選抜要項」を公式サイトで確認してください。

足切りラインが低い傾向の大学

足切りを実施する大学の中でも、過去のデータを見ると比較的ボーダーラインが低めに推移している大学もあります。

一般的に、地方の大学や、二次試験の配点比率が高い大学は、都心部の人気大学や難関大学に比べて足切りラインが低くなる傾向が見られます。過去3年分の実績データ一覧表などを参考に、ご自身の得点でも突破できそうな大学を探してみるのも一つの戦略です。

私立医学部の足切り実施状況

私立大学医学部の一般選抜では、国公立大学のような共通テストの成績による明確な「足切り」はほとんどありません。基本的には、出願すれば大学独自の試験を受けることができます。

ただし、「共通テスト利用入試」の場合は注意が必要です。 この方式では、国公立大学と同様に共通テストの成績で一次選抜が行われ、合格者のみが二次試験(面接・小論文など)に進めるケースがほとんどです。この一次選抜が、実質的な足切りとして機能します。

私立医学部の共通テスト利用入試のボーダーラインは非常に高く、85%~90%以上の得点が求められる大学も少なくありません。

足切り結果の発表と出願時の注意点

出願後の流れや、万が一足切りされてしまった場合についても知っておきましょう。

足切り結果はいつ・どこで発表されるか

国公立大学の第1段階選抜の結果は、例年2月中旬頃に発表されます。具体的な日程は大学によって異なります。

発表方法は主に以下の2つです。

- 大学のウェブサイトでの発表 受験番号一覧などが掲載されます。

- 第1段階選抜結果通知書および受験票の発送 合格者(足切り突破者)にのみ受験票が送付され、不合格者にはその旨の通知が届きます。

志望校の発表日時と方法は、募集要項で必ず事前に確認しておきましょう。

足切りされた場合の影響とその後

もし、残念ながら足切りされてしまった場合、その大学の二次試験(個別学力検査)を受験することはできません。

これは受験生にとって非常につらい結果ですが、下を向いている時間はありません。すぐに気持ちを切り替え、以下の選択肢に全力を注ぐ必要があります。

なお、足切り(第1段階選抜)で不合格となった場合、検定料(受験料)の一部が返還される制度があります。返還額は大学によって異なりますが、約13,000円が返還されるケースが多いです。

もし足切りで二次試験に進めなかった場合、その後どのような選択があるのか、不安になる人も多いはずです。浪人生や多浪に関するリアルなデータや戦略はこちらの記事をご覧ください

自己採点結果に基づく出願戦略

共通テストの自己採点結果が出たら、予備校などが提供する判定サービス(河合塾の「バンザイシステム」や駿台・ベネッセの「データネット」など)を必ず利用しましょう。

その上で、以下の視点で出願戦略を立てるのがおすすめです。

安全策を重視する場合

・足切りを実施しない大学を選ぶ。

・自己採点結果が、過去の足切りラインや今年のボーダー予想を大きく上回っている大学を選ぶ。

挑戦を重視する場合

・二次試験の配点比率が高く、自分の得意科目で逆転が狙える大学を選ぶ。

・足切りラインがギリギリでも、どうしても行きたいという強い意志があるなら挑戦する。ただし、足切りされるリスクは覚悟しておく必要があります。

最終的な判断は、二次試験での学力、浪人できるか否かといった家庭の状況、そして何より「自分が本当に行きたい大学か」を総合的に考えて決断しましょう。

足切りを回避するには、出願戦略だけでなく、日々の学習計画も欠かせません。効率的に勉強時間を積み上げる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

医学部受験の足切りに関するQ&A

最後に、医学部受験生からよく寄せられる足切りに関する質問にお答えします。

自己採点ギリギリでも出願すべきか?

これは医学部受験における永遠のテーマであり、正解はありません。 メリットとデメリットを理解した上で、ご自身で判断する必要があります。

- ・出願するメリット

- 合格の可能性がゼロではなくなる。

- 二次試験で逆転できる自信があるなら、挑戦する価値がある。

- 出願しなかった場合の後悔が残らない。

・出願するデメリット

- 足切りされるリスクがある。

- 受験料が無駄になる可能性がある。

- 不合格だった場合の精神的ダメージが大きい。

二次試験の問題との相性や、後期日程で確実な出願先があるかどうかも含めて、冷静に検討しましょう。

足切りされやすい大学の特徴とは?

一般的に、以下のような特徴を持つ大学は志願者が集まりやすく、足切りラインが上がる(されやすい)傾向にあります。

- ・旧帝大などの最難関大学 (例:東京大学、京都大学、大阪大学など)

- ・都市部にあり、人気が高い大学 (例:横浜市立大学、神戸大学、千葉大学など)

- ・募集人員が少ない大学 特に後期日程は募集枠が非常に少ないため、高倍率になりがちです。

共通テスト7割台での出願可能性は?

正直なところ、近年の国公立大学医学部において、共通テストの得点率が7割台で合格するのは極めて困難です。

多くの大学で、足切りライン自体が80%前後、あるいはそれ以上に設定されることがほとんどです。共通テストボーダーはさらに高くなります。

ただし、可能性が完全にゼロというわけではありません。

- ・足切りを実施しない大学に出願し、二次試験で驚異的な高得点を取る。

- ・年度や大学によっては、極めて稀にボーダーが下がる可能性も否定はできない。

しかし、これは非常に厳しい道であることは覚悟しておく必要があります。

まとめ

今回は、医学部受験における「足切り」について、その仕組みから大学別のボーダーライン、出願戦略まで詳しく解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

共通テスト後の出願校決定は、医学部受験における最大の山場の一つです。不安や焦りも大きいと思いますが、正確な情報に基づいて冷静に判断すれば、必ず道は開けます。

この記事が、あなたの後悔のない選択の一助となれば幸いです。最後まで諦めずに、自分を信じて頑張ってください。心から応援しています。

-1-1-320x180.jpg)

.jpg)