「医学部を目指したいけど、どの大学を選べばいいんだろう…」 「偏差値だけじゃなくて、大学の『格』や将来性も知りたい」

医学部受験を控える高校生やその保護者の皆様は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。大学の偏差値は重要な指標ですが、それだけでは測れない「序列」や「格付け」が医学界には存在します。

この記事では、医学部受験のプロの視点から、全国に存在する国公立・私立合わせて81大学の序列を徹底解説します。

- ・偏差値・歴史・研究力を基にした総合格付けマップ

- ・国国公立・私立大学それぞれの序列ランキング

- ・旧帝大や旧六といった歴史的背景からわかる医学部ヒエラルキー

- ・将来のキャリアにも関わる「派閥」の実態

この記事を読めば、複雑な医学部の序列が明確になり、あなたに最適な志望校選びができるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

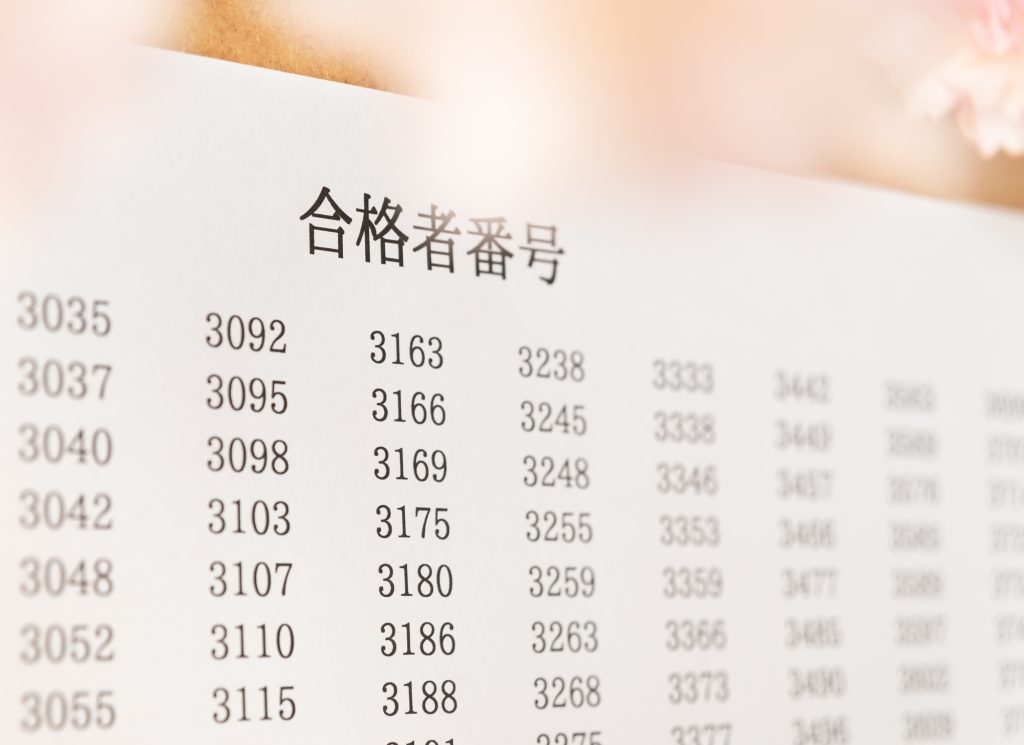

全国医学部序列マップ【総合格付け】

まず、全国81大学の医学部を、偏差値の難易度、歴史と伝統、研究実績、関連病院の規模などを総合的に評価し、S~Cの4つのランクに格付けしました。

これはあくまで一般的な評価に基づく序列マップであり、大学の優劣を断定するものではありません。しかし、志望校のレベル感を把握するための大きな助けとなるはずです。

Sランク大学一覧(最難関)

日本の医学界を牽引するトップオブトップの大学群です。入学難易度は国内最高峰であり、研究実績、歴史的権威ともに他を圧倒しています。医師になってからも、そのブランド力は絶大な影響力を持ちます。

- ・東京大学

- ・京都大学

- ・慶應義塾大学

Aランク大学一覧(難関)

Sランクに次ぐ難関大学群で、旧帝国大学や歴史ある旧制医科大学、私立の有力大学が含まれます。各地方で絶大な影響力を持ち、地域医療の中核を担うと同時に、最先端の研究も行っています。

- ・旧帝国大学

- →大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学

- ・旧制医科大学・有力国公立

- →東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)、千葉大学、神戸大学、横浜市立大学、岡山大学、金沢大学、熊本大学など

- ・私立御三家・上位私立

- →東京慈恵会医科大学、日本医科大学、順天堂大学など

Bランク大学一覧(準難関)

全国的に見てもレベルの高い準難関の大学群です。地方の有力国公立大学や、都市部の中堅~上位私立大学が中心となります。地域医療に貢献する優秀な医師を多数輩出しています。

- ・有力国公立大学

- →新潟大学、長崎大学、広島大学、筑波大学、名古屋市立大学、大阪公立大学、京都府立医科大学など

- ・中堅~上位私立大学

- →大阪医科薬科大学、昭和大学、東邦大学、関西医科大学など

Cランク大学一覧(標準)

医学部の中では標準的な難易度に位置する大学群です。主に1970年代以降に設立された新設医科大学や、一部の私立大学が含まれます。歴史は浅いものの、地域医療を支える重要な役割を担っており、独自の特色を持つ大学も少なくありません。

- ・新設医科大学

- →旭川医科大学、秋田大学、山形大学、富山大学、福井大学、島根大学、宮崎大学、琉球大学など

- ・その他私立大学

- →獨協医科大学、埼玉医科大学、北里大学、藤田医科大学、福岡大学など

国公立大学医学部の序列ランキング

国公立大学医学部の序列は、大学が設立された歴史的経緯に大きく影響されています。ここでは、その背景となるグループ分けを基に、序列を詳しく見ていきましょう。

旧帝大グループ(東京大学・京都大学)

国公立大学の頂点に君臨するのが、東京大学と京都大学です。特に東京大学理科三類は、全大学学部の中でも最難関として知られています。この2校は、日本の医学研究や医療政策に大きな影響力を持つリーダーを数多く輩出してきました。

- ・東京大学

- →日本の最高学府であり、医学界においても絶対的な存在。関東を中心に全国の主要病院へ卒業生を送り込んでいます。

- ・京都大学

- →西日本のトップとして、東京大学と双璧をなす存在。iPS細胞研究所など、世界をリードする研究で知られています。

旧六・有力国公立グループ

旧帝大に次ぐ格付けとなるのが、旧制医科大学、通称「旧六」と、それに準ずる歴史と実力を持つ有力な国公立大学です。

旧六(きゅうろく)とは、戦前に設立された6つの官立医科大学(千葉、金沢、新潟、岡山、長崎、熊本)のことで、各地域で旧帝大に次ぐ権威を持っています。

- 千葉大学

- 金沢大学

- 新潟大学

- 岡山大学

- 長崎大学

- 熊本大学

これらの大学は、それぞれの地域で医療ネットワークの中核を担っており、卒業後のキャリアにおいても強い基盤を持っています。また、東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)や神戸大学、横浜市立大学なども、旧六に匹敵する難易度と実績を誇る有力校です。

国公立医学部の序列だけでなく、実際の学費も気になる方はこちらの記事をご覧ください。

その他国公立・新設医大グループ

上記以外の国公立大学と、主に1970年代の「一県一医大構想」によって設立された新設医科大学がこのグループに含まれます。

歴史が浅いため、伝統的な序列では下位に見られがちですが、地域医療への貢献という極めて重要な使命を担っています。最新の設備やユニークなカリキュラムを持つ大学も多く、偏差値だけでは測れない魅力があります。将来、地元で地域医療に貢献したいと考えている受験生にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

新設医科大学や地方大学を志望する場合、地域枠の制度を利用できるケースがあります。メリット・デメリットを整理した解説記事はこちら。

私立大学医学部の格付けランキング

私立大学医学部は、国公立以上に大学ごとの個性が豊かです。序列は偏差値だけでなく、歴史、立地、学費、ブランドイメージなど、様々な要因で決まります。

私立御三家(慶應・慈恵・日医)

私立大学医学部のトップに君臨するのが「私立御三家」と呼ばれる3大学です。長い歴史と高いブランド力を誇り、国公立の難関大学と併願する受験生も少なくありません。

- ・慶應義塾大学

- →私立医学部の最高峰。偏差値、研究力、ブランド力のすべてにおいて別格の存在です。卒業生のネットワークは非常に強力で、政財界にも大きな影響力を持っています。

- ・東京慈恵会医科大学

- →「病気を診ずして病人を診よ」という建学の精神で知られる名門。都内に多くの関連病院を持ち、臨床医の育成に定評があります。

- ・日本医科大学

- →日本で最も古い私立医学校を起源とする大学。多くの優秀な臨床医を輩出しており、特に救急医療や外科系に強みを持ちます。

上位私立(順天堂・大阪医科薬科)

御三家に次ぐ難易度と人気を誇るのが、順天堂大学や大阪医科薬科大学などの上位私立大学です。近年、偏差値が急上昇しており、御三家に迫る勢いを見せています。

- ・順天堂大学

- →学費を大幅に引き下げたことで人気が急上昇。スポーツ医学や研究にも力を入れており、非常に勢いのある大学です。

- ・大阪医科薬科大学

- →関西の私立医学部ではトップクラスの難易度と評価を誇ります。京大や阪大との交流も深く、高いレベルの医療を学べる環境です。

中堅・その他私立大学

上記以外の私立大学も、それぞれが独自の強みを持っています。例えば、昭和大学や東邦大学は複数の学部が連携したチーム医療教育に力を入れており、国際医療福祉大学は留学生が多く国際色豊かな環境です。

学費や立地、大学の特色などをよく調べて、自分の価値観に合った大学を見つけることが重要です。

私立医学部の序列とあわせて、6年間の学費ランキングや費用を抑える方法も確認しておきましょう。

高額な学費をどう工面するかを考えるうえで、奨学金制度の情報も欠かせません。制度の仕組みや注意点を解説した記事も参考にしてください。

歴史でわかる医学部ヒエラルキー

現在の医学部の序列や格付けは、単に偏差値だけで決まったわけではありません。その根底には、大学の設立経緯という「歴史」が大きく関わっており、一種のヒエラルキー(階層構造)を形成しています。

旧帝国大学(旧帝大)の序列

医学部ヒエラルキーの頂点に立つのが、旧帝国大学(旧帝大)です。旧帝大とは、戦前に日本の各地域に設立された7つの国立大学(東京、京都、東北、九州、北海道、大阪、名古屋)を指します。

これらの大学は、設立当初から各地域の最高学府として位置づけられ、日本の医学研究と教育をリードしてきました。その権威は現在も健在で、特に東京大学をトップとし、京都大学がそれに次ぐという序列は、医学界の共通認識となっています。

旧制医科大学(旧六)の序列

旧帝大に次ぐ歴史と格を持つのが、旧制医科大学(旧六)です。前述の通り、千葉、金沢、新潟、岡山、長崎、熊本の6大学がこれにあたります。

これらの大学は、旧帝大がなかった地域において医学教育の中核を担うために設立されました。そのため、各地域において絶大な信頼と影響力を持ち、それぞれの地方における「ミニ東大」のような存在として君臨しています。

新設医科大学の立ち位置

新設医科大学とは、主に1970年代に「一県一医大」のスローガンの下で設立された医学部を指します。

歴史が浅いため、旧帝大や旧六のような伝統的な権威や広範な関連病院ネットワークを持つ大学は少ないです。しかし、これは決してマイナス面だけではありません。しがらみが少なく、新しい教育方法や研究に挑戦しやすいというメリットもあります。何より、地域の医師不足を解消するという重要な使命を担っており、地元に密着した医療を学びたい学生にとっては最適な環境と言えるでしょう。

主要エリア別の医学部勢力図

大学の序列は、地域によってもその様相が異なります。ここでは、主要なエリアごとの「勢力図」を見ていきましょう。

関東エリアの医学部序列

関東は、日本の医学界の縮図ともいえる超激戦区です。

- ・頂点

- →東京大学が絶対的なトップに君臨します。

- ・トップ層

- →私立の慶應義塾大学、国公立の東京科学大学(旧:東京医科歯科大学)が東大を追う形でトップ層を形成しています。

- ・上位層

- →千葉大学、横浜市立大学といった有力国公立と、私立御三家である東京慈恵会医科大学、日本医科大学がひしめき合っています。

これに順天堂大学や筑波大学などが加わり、非常に複雑でレベルの高い勢力図となっています。

関西エリアの医学部序列

関西エリアは、京都大学と大阪大学の二強が大きな影響力を持っています。

- ・頂点

- →京都大学が西日本のトップとして君臨します。

- ・トップ層

- →大阪大学が京大に次ぐ存在として、研究・臨床の両面で高い評価を得ています。

- ・上位層

- →神戸大学が国公立の3番手として確固たる地位を築いています。私立では、大阪医科薬科大学が関西トップの評価を得ており、関西医科大学がそれに続きます。

歴史的に京都大学の影響力が強いエリアですが、各大学が独自の強みを発揮しています。

西日本・九州エリアの医学部序列

西日本から九州にかけての広大なエリアでは、各地方の旧帝大や旧六が中核をなしています。

- ・九州エリア

- →九州大学が絶対的なトップです。それに旧六である熊本大学、長崎大学が続きます。

- ・中国・四国エリア

- →岡山大学(旧六)が中心的な存在感を示しており、広島大学も有力校として知られています。

- ・東海エリア

- →名古屋大学(旧帝大)がトップであり、名古屋市立大学も高い評価を得ています。

これらの大学は、それぞれのエリアで広大な関連病院ネットワークを築いており、卒業後のキャリアにおいても安定した基盤を持っています。

キャリアを左右する医学部「派閥」

医学部選びを考える上で、知っておきたいのが「派閥」の存在です。これは、卒業後のキャリア、特に勤務先や昇進に影響を与える可能性があるためです。

派閥の仕組みと影響力

医学部派閥とは、主に同じ大学医学部の卒業生で形成される強力なネットワーク(医局)のことを指します。この派閥の最も大きな影響力は、関連病院の人事に及びます。

教授や部長といった重要なポストは、その病院がどの大学の派閥に属しているかによって、特定の大学出身者で占められる傾向があります。つまり、将来働きたい病院があるのであれば、その病院がどの大学の派閥に属しているかを調べておくことも、大学選びの一つの視点になるのです。

主要大学の関連病院と勢力範囲

一般的に、序列の高い大学ほど派閥の力は強く、その勢力範囲も広くなります。

- ・東京大学

- →関東一円の主要な基幹病院に絶大な影響力を持ちます。

- ・京都大学

- →関西、東海、西日本の広範囲にわたって強力なネットワークを築いています。

- ・慶應義塾大学

- →私立大学ながら、首都圏を中心に数多くの関連病院を持っています。

- ・地方の旧帝大・旧六

- →それぞれの大学が拠点とする地域において、圧倒的な勢力範囲を誇ります。

序列と派閥の関係性

大学の序列と派閥の強さは、ほぼ比例すると考えてよいでしょう。歴史と伝統のある旧帝大や旧六、私立御三家は、長年にわたって卒業生を全国の病院に送り出してきた結果、強力な派閥を形成しています。

ただし、近年は医師の働き方が多様化し、医局に所属しない医師も増えています。そのため、派閥の影響力はかつてほど絶対的なものではなくなってきているという見方もあります。過度に恐れる必要はありませんが、大学選びの知識の一つとして知っておくと良いでしょう。

序列やブランド力に加えて、実際に進学する大学を選ぶ際には学費・進級率・通学環境なども重要です。総合的に志望校を決めたい方はこちらの記事も参考にしてください。

まとめ

今回は、全国81大学の医学部序列について、偏差値、歴史、地域性、派閥といった多角的な視点から解説しました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- ・医学部の序列は偏差値だけで決まらない

- →大学の「歴史」や「伝統」が、現代の格付けやヒエラルキーに大きく影響しています。

- ・序列はグループ分けで理解する

- →「旧帝大」「旧六」「私立御三家」「新設医大」といったグループごとの特徴を掴むことが、序列を理解する近道です。

- ・地域ごとの勢力図が存在する

- →関東、関西、九州など、エリアによってトップ大学や力関係は異なります。

- ・「派閥」は将来のキャリアに関わる要素

- →出身大学の医局は、就職や昇進に影響を与える可能性があります。

医学部の序列や格付けは、志望校を選ぶ上での重要な参考情報です。しかし、最も大切なのは、「あなたがどのような医師になりたいか」そして「どのような環境で6年間を過ごしたいか」ということです。

偏差値や序列だけに囚われず、それぞれの大学の教育方針や研究内容、キャンパスの雰囲気など、様々な情報を集めてみてください。その上で、あなたが心から「ここで学びたい」と思える大学を見つけることが、後悔のない大学選びにつながります。

この記事が、あなたの志望校決定の一助となれば幸いです。受験勉強は大変だと思いますが、夢に向かって頑張ってください。応援しています。

-4.jpg)

-1-320x180.jpg)

-2-1-320x180.jpg)

-3-320x180.jpg)

-6-320x180.jpg)

-3-1.jpg)

-5.jpg)