「中学受験は親の受験」という言葉を聞き、子どものために何ができるのか、どうサポートすれば良いのか、不安やプレッシャーを感じていませんか?

塾の送迎や膨大な宿題の管理、子どものメンタルケアなど、親の役割は多岐にわたります。しかし、良かれと思ったサポートが、かえって子どものやる気を削いでしまうことも少なくありません。

この記事では、中学受験を控えるお子さんを持つ保護者の方に向けて、親として「やるべきこと」と「やってはいけないNG行動」を網羅的に解説します。学習面・生活面・メンタル面での具体的なサポート方法から、時期別の関わり方まで、今日から実践できるヒントが満載です。

この記事を読めば、親の役割の全体像が明確になり、自信を持ってお子さんをサポートできるようになります。親子で笑顔で受験を乗り越えるために、ぜひ最後までお読みください。

中学受験は「いつから」「何から始めればいいか」が、悩みの第一歩です。準備のタイミングや勉強の初め方を知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

中学受験における「親の役割」と「やるべきこと」

中学受験において、親の役割は子どもの学習を管理する「監督」ではなく、目標に向かって一緒に走る「伴走者」です。子どもが主役であることを忘れず、学習面と生活面の両方から、子どもが安心して勉強に打ち込める環境を整えることが最も重要です。

ここでは、親が具体的にやるべきことを7つのポイントに分けて解説します。

スケジュール管理と学習計画の伴走

親がやるべきことは、子どもが自分で計画を立て、実行できるようサポートすることです。

塾の授業、宿題、テスト、学校行事、そして自由時間や睡眠時間。小学生がこれらすべてを一人で管理するのは困難です。まずは、カレンダーやホワイトボードを使って、1週間の予定を「見える化」しましょう。

その際、親が一方的に計画を決めるのではなく、「この宿題はいつまでに終わらせようか?」「明日は少し疲れているから、休憩時間を長めに取ろうか?」など、子どもと対話しながら一緒に決める姿勢が大切です。親子で一緒に計画を立てることで、子どもに当事者意識が芽生え、学習への主体性が育ちます。

勉強に集中できる環境作り

子どもが「さあ、勉強しよう!」と思える環境を整えることも、親の重要な役割です。

物理的な環境としては、リビング学習でも子ども部屋でも、勉強する場所の周辺を整理整頓し、漫画やおもちゃなど集中を妨げるものが目に入らないように配慮しましょう。また、手元が暗くならないようにデスクライトを用意したり、長時間座っても疲れない椅子を選んだりすることも効果的です。

同時に、心理的な環境作りも欠かせません。子どもが勉強している間は、テレビの音量を下げたり、兄弟が騒がないように協力をお願いしたりと、家族全員で受験生を応援する雰囲気を作ることが、子どもの安心感につながります。

子どもの健康管理とバランスの良い食事

中学受験を乗り切るためには、何よりもまず健康な心と体が必要不可欠です。

特に重要なのが睡眠時間の確保です。睡眠不足は集中力や記憶力の低下に直結します。夜更かしは避け、毎日決まった時間に寝起きする習慣をつけましょう。

また、食事面では、1日3食、栄養バランスの取れた食事を心がけることが基本です。特に、朝食は脳のエネルギー源となるブドウ糖を補給するために欠かせません。脳の働きを助けるDHAが豊富な青魚や、集中力を高めるビタミンB群を含む豚肉などを意識的に取り入れるのもおすすめです。

モチベーションを維持する声かけと励まし

親からの言葉は、子どものモチベーションを大きく左右します。大切なのは、結果ではなく努力の過程を認め、具体的に褒めることです。

「テストの点数が良かったね」だけでなく、「毎日コツコツ計算練習を頑張っているから、計算が速くなったね」「難しい問題にも諦めずに挑戦していて偉いね」といった声かけを意識しましょう。

子どもがスランプに陥ったり、不安を感じたりしている時には、「あなたの頑張りを一番知っているよ」「いつでも味方だからね」と伝え、安心できる心の拠り所になってあげることが、何よりのサポートになります。

塾や家庭教師との情報共有と連携

塾や家庭教師は、中学受験という長い道のりを共に走る大切なパートナーです。

定期的に行われる保護者面談には必ず参加し、塾での子どもの様子や学習の進捗状況を把握しましょう。その際、家庭での子どもの様子(勉強時間、集中力、悩みなど)を具体的に伝えることで、塾の先生もより的確な指導がしやすくなります。

「こんなことを聞いてもいいのだろうか?」と遠慮する必要はありません。子どもの成績や学習態度について気になることがあれば、積極的に相談し、家庭と塾が同じ方向を向いてサポートできる体制を築きましょう。

志望校の情報収集と分析

志望校選びは、子どもの将来を左右する重要なプロセスです。偏差値だけで判断するのではなく、多角的な視点で情報収集を行いましょう。

学校説明会や文化祭、オープンスクールには、ぜひ親子で参加してみてください。実際に学校の雰囲気を肌で感じることで、子どもの「この学校に行きたい!」というモチベーションが格段に高まります。

志望校を決めることは親の最も大きな仕事の一つです。偏差値だけでなく校風・通学時間・費用など含めて検討したい方は、こちらの記事もおすすめです。

出願手続きと試験当日のロジスティクス

出願手続きや試験当日の準備は、親が責任を持って行うべきタスクです。

近年はWeb出願が主流ですが、入力ミスや書類の不備がないよう、細心の注意を払いましょう。出願期間や必要書類、受験料の支払い方法などをリストアップし、ダブルチェックを徹底することが大切です。

また、試験当日に子どもが実力を最大限発揮できるよう、ロジスティクスの管理も重要です。

親が万全の準備をしておくことで、子どもは余計な心配をせず、試験に集中することができます。

【中学受験サポート】子どものやる気を奪う親のNG行動

子どものためを思った言動が、実は逆効果になっているケースは少なくありません。ここでは、中学受験で親が絶対にやってはいけないNG行動を7つ紹介します。無意識にやっていないか、ぜひチェックしてみてください。

他の子どもや兄弟と比較する

「〇〇ちゃんはもう過去問で9割取れているのに」「お兄ちゃんの時はもっと頑張っていた」といった比較は、子どもの自己肯定感を最も傷つけるNG行動です。

親に悪気はなくても、子どもは「自分はできない子なんだ」「期待されていないんだ」と感じ、自信とやる気を失ってしまいます。比べるべきは過去の本人です。「前のテストより漢字が書けるようになったね」など、子どもの成長そのものに目を向けましょう。

テストの結果だけで一喜一憂し叱責する

テストの結果が悪いと、つい感情的に叱ってしまいがちです。しかし、親が結果に一喜一憂する姿は、子どもに「悪い点を取ったら怒られる」という恐怖心を与え、テストを受けること自体がストレスになってしまいます。

大切なのは、点数という結果ではなく、「なぜ間違えたのか」「次にどうすれば解けるようになるのか」を一緒に考えることです。冷静に答案を分析し、次への課題を見つけるサポート役に徹しましょう。

親の価値観や未練を押し付ける

「お母さんが行きたかった〇〇中学に入ってほしい」「医者になるためにはこの学校しかない」など、親の夢や価値観を子どもに押し付けるのは絶対にやめましょう。

中学受験の主役は、あくまで子ども自身です。親の期待は、子どもの「自分の人生を自分で決める」という主体性を奪ってしまいます。子どもの興味や特性を尊重し、本人が「行きたい」と思える学校を見つける手助けをすることが親の役割です。

過度な期待とプレッシャーをかける

子どもに期待すること自体は悪いことではありません。しかし、「絶対に合格してね」「あなたならできるはず」といった言葉が過度になると、それは子どもにとって重いプレッシャーに変わります。

親が思う以上に、子どもは親の期待を敏感に感じ取っています。期待の言葉をかけるよりも、「毎日頑張っているね」と努力を認め、「どんな結果になってもあなたの味方だよ」という安心感を与えることの方が、子どもの力になります。

学習スケジュールを過干渉に管理する

子どもの勉強が心配になるあまり、1分単位でスケジュールを決めたり、常に隣で勉強を監視したりするのは過干渉です。親が管理しすぎると、子どもは指示待ち人間になり、自分で考えて行動する力が育ちません。

スケジュール管理の項目でも述べたように、親はあくまで伴走者です。大まかな計画は一緒に立てつつ、細かい時間の使い方や優先順位は子ども自身に考えさせる機会を与えましょう。失敗から学ぶことも、子どもの成長にとって大切な経験です。

受験に対する夫婦間の意見の不一致

子どもの前で、受験や教育方針について夫婦が対立するのは最悪のパターンです。父親は「もっと遊ばせろ」と言い、母親は「もっと勉強させなさい」と叱る。これでは、子どもは何を信じて良いか分からず、混乱してしまいます。

教育方針や志望校について意見が異なる場合は、必ず子どもがいない場所で夫婦が納得するまで話し合いましょう。そして、子どもの前では、両親が一致した態度を示すことが鉄則です。

「受験をやめてもいい」と安易に言う

子どもが「もう疲れた」「勉強したくない」と弱音を吐いた時、かわいそうに思って「そんなに辛いなら、受験をやめてもいいんだよ」と声をかけてしまう親がいます。

もちろん、本当に子どもが心身の限界に達している場合は別ですが、安易にこの言葉を口にするのは避けましょう。親の覚悟のなさが子どもに伝わり、「いつでも逃げられる」という甘えを生んでしまいます。まずは子どもの気持ちをじっくり聞き、励まし、もう一度頑張る気力を引き出すサポートを考えましょう。

【中学受験サポート】親の勉強への関わり方

「親が勉強を教えるべきか?」は、多くの保護者が悩むポイントです。ここでは、学習面で親がどのように関わるのがベストなのか、具体的な方法を解説します。

親が勉強を教えるメリットとデメリット

親が勉強を教えることには、良い面と悪い面の両方があります。

結論として、親は「教える」のではなく、「学習環境を整え、質問の窓口になる」スタンスが理想です。算数の特殊算など専門的な内容は塾の先生に任せ、親は漢字の書き取りや計算練習の伴走など、基礎的な部分をサポートするのが良いでしょう。

中でも算数はつまずきやすく、親が教えると感情的になりやすい科目です。具体的な苦手分析や伸ばし方を知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

宿題や課題のチェック方法とポイント

宿題のチェックで親がやるべきことは、「答え合わせ(丸付け)」ではなく、「宿題をきちんとやったかどうかの確認」です。

丸付けまで親がやってしまうと、子どもは答えを写すだけになり、自分で考える力を失ってしまいます。宿題が終わったら、子ども自身に丸付けをさせ、間違えた問題には印をつけさせましょう。

親の役割は、その「印がついた問題を、もう一度解き直しているか」を確認し、促すことです。どうしても分からない問題があれば、「次の塾の日に先生に質問しようね」と、質問する習慣をつけさせることが重要です。

特に国語の漢字は「毎日少しずつ」の積み重ねが重要です。効率よく覚えるための無料プリントや頻出漢字の一覧をまとめた記事も参考にしてください。

苦手科目を克服するためのサポート方法

苦手科目があると、子どものモチベーションは下がりがちです。親としては、まず「なぜ苦手なのか」の原因を探ることが第一歩です。

原因が分かったら、具体的な対策を考えます。例えば、計算が苦手ならゲーム感覚でできる計算アプリを使ってみる、理科に興味が持てないなら科学館に連れて行ってみるなど、勉強と感じさせない工夫も有効です。学習マンガや図鑑などをリビングに置いておくのも良いでしょう。最も効果的なのは、塾の先生に相談し、プロの視点からアドバイスをもらうことです。

中学受験の学習管理や苦手克服に不安がある方は、学研の家庭教師もご活用いただけます。お子さんの学力や性格に合わせて、最適な学習プランをご提案します。

塾や家庭教師の先生と効果的に連携するコツ

塾や家庭教師の先生は、受験のプロフェッショナルであり、最強の味方です。効果的に連携するためには、家庭での子どもの様子を具体的に伝えることが重要です。

「成績が上がらない」と漠然と相談するのではなく、「家で算数の〇〇の問題になると集中力が切れてしまう」「国語の読解はできるが、記述問題になると手が止まってしまう」など、具体的な状況を伝えましょう。

また、面談の前には、聞きたいことや相談したいことをリストにしておくと、時間を有効に使えます。塾からの連絡事項や配布物は親子で必ず確認し、提出物の期限などを守ることも、信頼関係を築く上で基本となります。

【中学受験サポート】良好な親子関係の秘訣

長期間にわたる中学受験では、子どものメンタルケアが合否を左右すると言っても過言ではありません。そして、子どもの心を安定させるためには、まず親自身の心が安定していることが大前提です。

子どものストレスサインの見抜き方

子どもは自分のストレスをうまく言葉にできないことが多いです。普段の様子と違う変化がないか、注意深く観察しましょう。

これらのサインが見られたら、まずはゆっくり話を聞く時間を作り、「何かあった?」と優しく声をかけてあげてください。

親自身の不安やイライラの解消法

親の不安やイライラは、必ず子どもに伝わります。子どものメンタルをケアするためにも、親自身が自分の心を上手にコントロールする方法を知っておくことが大切です。

共働き世帯は親の負担も大きくなりがちです。働きながら中学受験を支えるための家庭の工夫や成功例は、こちらの記事にまとめています。

受験から意識的に離れる時間を作る

毎日勉強漬けでは、子どもも親も息が詰まってしまいます。週に一度、あるいは1日に数時間でも、受験のことを完全に忘れる時間を作りましょう。

一緒に公園で体を動かす、好きなテレビ番組を見て笑う、美味しいものを食べに行くなど、親子でリフレッシュできる時間を意識的に設けることが、結果的に学習効率の向上にもつながります。その時間は、勉強の進捗や成績の話は一切しないのがルールです。

小さな成功体験を積み重ねて自信を育む

高い目標ばかり見ていると、子どもは「自分はまだ全然できていない」と自信を失いがちです。子どもの自信を育むには、日々の小さな「できた!」を積み重ねることが効果的です。

このような小さな成功を見つけて、「すごいね!」「頑張ったね!」と具体的に褒めてあげましょう。「やればできる」という感覚が、困難な問題に立ち向かうための原動力になります。

結果ではなく努力の過程を褒める

これは中学受験のサポートにおける、最も重要な心構えの一つです。テストの点数や偏差値、模試の判定といった「結果」は、その時々の体調や問題との相性にも左右されます。

親が見るべきは、結果に至るまでの「努力の過程」です。毎日机に向かっていること、苦手な問題から逃げずに取り組んでいること、眠い目をこすりながら宿題を終わらせていること。その頑張り自体を認め、褒めてあげましょう。「お母さん(お父さん)は、あなたの頑張りをちゃんと見ているよ」というメッセージが、子どもの一番の支えになります。

【中学受験サポート】学年・時期別のサポート内容

中学受験のサポートは、学年や時期によって求められる役割が変化します。ここでは、タイムラインに沿って親がすべきことを解説します。

小学校4年生・5年生で準備すること

小学校4年生

学習習慣の土台を作る時期です。まずは「決まった時間に机に向かう」ことを目標にしましょう。勉強内容は、学校の授業の復習や計算・漢字の基礎練習で十分です。読書や図鑑、パズルなどを通して、知的好奇心を育むことも大切です。

小学校5年生

受験勉強が本格化し、学習内容も難しくなる時期です。塾の宿題も増え、子どもが一人で計画を立てるのが難しくなります。親子で学習計画を立て、進捗を管理するサポートが重要になります。また、この時期から少しずつ志望校の情報を集め始め、学校説明会などに足を運んでみましょう。

小学校6年生(夏休みまで)のサポート

受験の天王山と言われる夏休みに向けて、基礎固めと苦手分野の克服がメインテーマになります。塾の夏期講習や特別講座など、スケジュールが過密になりがちなので、子どもの体調管理には特に気を配りましょう。親は、塾の先生と密に連携を取り、子どもの学習状況を正確に把握しておくことが大切です。

小学校6年生(秋以降・直前期)のサポート

過去問演習が本格化し、より実践的な対策が中心となる時期です。親の役割は、過去問のコピーや採点後の解き直し管理、時間計測のサポートなど、より具体的なものになります。 入試が近づくにつれて、子どもは不安やプレッシャーを感じやすくなります。何よりもメンタルケアを最優先し、家庭が安心できる場所であるように努めましょう。出願準備もこの時期に計画的に進めます。

試験当日の親の役割と持ち物

試験当日の親の最大の役割は、いつも通りに、落ち着いて子どもを送り出すことです。親の緊張は子どもに伝わります。「頑張って!」とプレッシャーをかけるより、「あなたなら大丈夫。楽しんできてね」と笑顔で送り出してあげましょう。

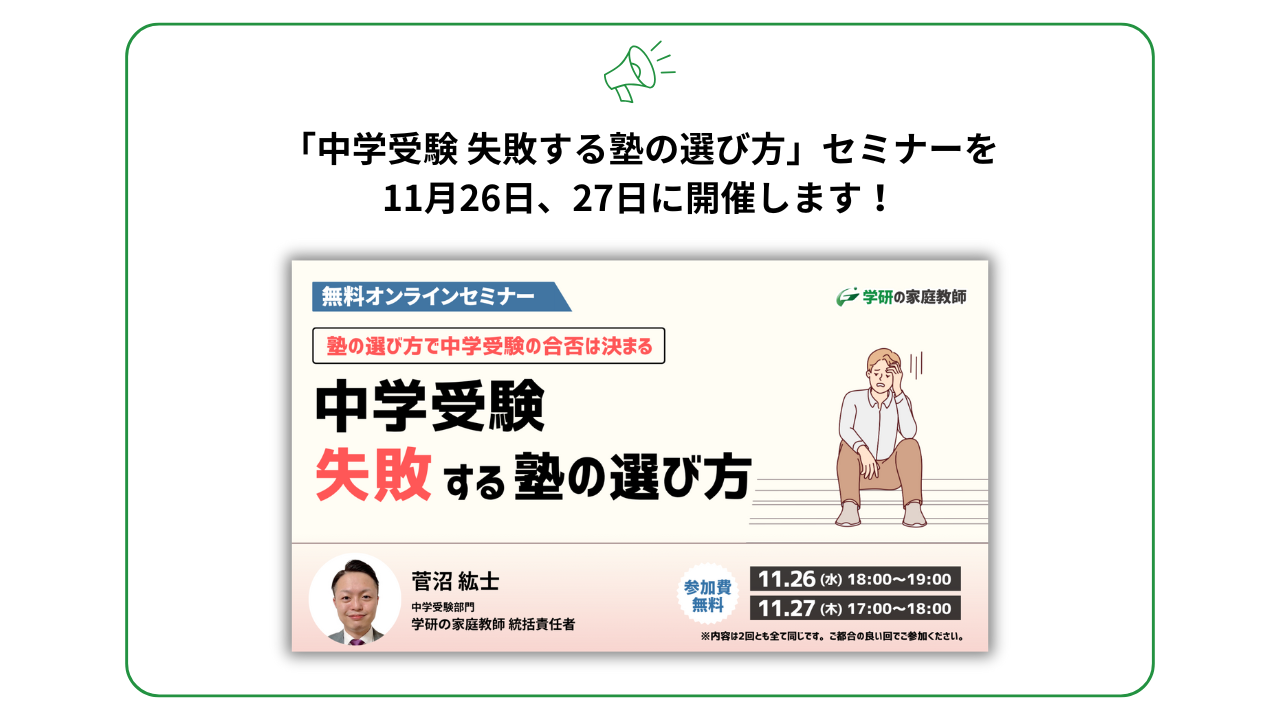

【中学受験サポート】Q&A

最後に、中学受験をサポートする親御さんからよく寄せられる質問にお答えします。

子どものやる気がない時の対処法は?

まずは原因を探ることが大切です。疲れが溜まっているのか、勉強でつまずいているのか、友人関係で悩みがあるのか、原因によって対処法は異なります。 一時的なものであれば、思い切って1日休ませるのも一つの手です。また、志望校のパンフレットを一緒に見たり、文化祭の動画を見たりして、「何のために頑張っているのか」という目標を再確認させるのも効果的です。

親のサポートはどこまですべき?

理想は「マネージャー」であり、「プレイヤー」や「コーチ」にならないことです。 スケジュール管理、健康管理、情報収集、塾との連携といった環境整備は親の役割ですが、問題を解いたり、勉強を教え込んだりするのは親の仕事ではありません。子どもの自立を促し、自分で考えて行動できるようになるための「伴走」を心がけましょう。

夫婦で教育方針が違う場合は?

必ず子どものいない場所で、お互いの意見を尊重しながら話し合いましょう。どちらか一方の意見を押し付けるのではなく、「子どもの将来にとって何がベストか」という共通のゴールに向かって、妥協点や協力できる点を見つけることが重要です。意見がまとまらない場合は、塾の先生など第三者の専門家に相談するのも良い方法です。

子どものスマホやゲームとの付き合い方

完全に禁止するのは、かえって子どものストレスを溜めたり、隠れて使ったりする原因になりがちです。 「平日は1日30分まで」「宿題が終わってから」など、親子で話し合って明確なルールを決めましょう。ルールを作る過程で、子どもに「なぜルールが必要なのか」を考えさせることが、自己管理能力を育むことにもつながります。

「本人の意思」をどう尊重すべきか?

親は情報を提供し、複数の選択肢を示す役割に徹し、最終的な判断は子どもに委ねる姿勢が基本です。 ただし、小学生の「意思」はまだ未熟で、情報量も限られています。親が「この学校はあなたに合っていると思うよ」と提案したり、様々な学校を見学する機会を作ったりして、子どもがより良い選択をするための手助けをすることが大切です。子どもの意見を尊重しつつも、親として責任あるナビゲートを心がけましょう。

まとめ

中学受験における親のサポートは、多岐にわたり、決して簡単な道のりではありません。しかし、最も大切な役割は、どんな時でも子どもの一番の味方であり、最大の理解者でいることです。

この記事で紹介した「やるべきこと」と「NG行動」を参考に、お子さんに合ったサポートの形を見つけてください。

中学受験は、子どもの学力だけでなく、精神面も大きく成長させる貴重な機会です。そして、それは親子関係を深めるための時間でもあります。結果がどうであれ、親子で力を合わせて乗り越えた経験は、必ず未来への大きな糧となるはずです。

どうか一人で抱え込まず、時には肩の力を抜いて、お子さんと一緒にこの挑戦を楽しんでください。心から応援しています。

-2025-10-29T162945.315.jpg)

-61-320x180.jpg)

-2025-10-29T161303.481.jpg)

-2025-10-29T164728.240.jpg)